2025.10.27

【FUNART JOURNEY】 「石畳と地面のアート探検」~下も向いて歩こう~

クリエイティビティ溢れる皆さん、

海外旅行に行ったら、景色、建物、人など、様々なものに心動かされるかと思います。

今回、ご紹介したいユニークなアートジャーニーは、旅先の”足元に見るアート”です。その中でも特に「石畳」に注目し、様々な地面の表情をご紹介していきたいと思います。

石畳文化と機能:

日本にはなかなかないヨーロッパの魅力的な地面と言えば石畳でしょう。手作り感や古都の哀愁さえも感じる石畳の道は、ローマ時代から存在していたと言われています。二つとして同じ表情を持つ石はなく、何万年の時間をかけて生まれた石が、何万人の人々と計り知れない仕事量でできていることが容易に想像できます。

石畳には多様な種類とデザインがあり、国や地域ごとに特徴も異なります。歩くだけで新しい発見がある足元の世界は、見ているだけで楽しくなってきます。それでは、いくつかの視点から石畳の魅力を見ていきましょう。

耐久性:

ローマ時代から中世を経て現代まで残る石畳は、馬車や兵隊の行進にも耐える強度を持ち、実際に何百年も現役で残っているものも珍しくありません。

象徴性:

模様や石の種類は、都市の格式や歴史を示してきました。権力者の建物や教会前では装飾的に、住宅街ではシンプルに、という違いも見られます。

美的価値:

「歩く文化」を反映する石畳は、ただの道でありながら人々を楽しませるデザイン性を持っています。都市空間と建築と相互作用し、全体の景観を形づくっている点も魅力です。

石畳の形式・種類:

プラハで見られる主な石畳の種類をご紹介します。

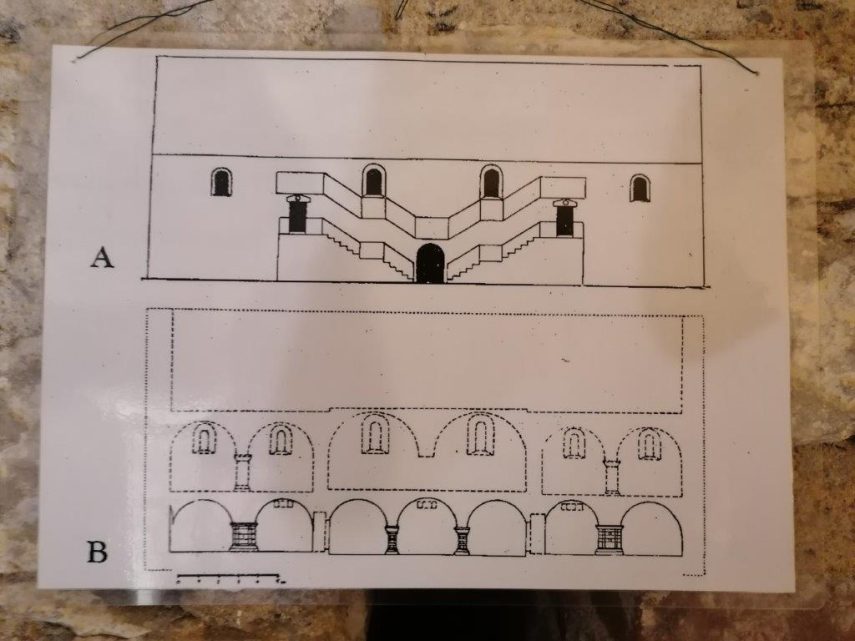

川石を使った「丸石畳」を見てみましょう。丸みを帯びた川石を敷き詰めた石畳。現在のプラハの道ではあまり見られませんが、地下倉庫などに残っています。

モルダウ川沿いの旧市街地は、中世には地面が今より数メートル低く、度重なる洪水で一帯が底上げされたため、当時の石畳が地下に眠っているのです。

石の種類でも紹介します。ベーシックなタイプのモザイク状の白黒石畳は、硬度が高い白御影石と黒御影石が使われることが多くあります。 このような石を四角形に加工して敷き詰めた石畳をSetts(あるいは Belgian blocks)と言います。

時には、色合いのためか、多く産出されるからか、白大理石や赤い大理石なども使われます。

下の写真の大きめのセット石は、最も耐久性が必要な場所に使われています。

レンガのような比率で、石の厚みも15cm程もあり、何百年もの使用に耐えることができます。

ヨーロッパは日本のように電信柱や電線はなく、基本は地面下に埋め込まれています。ですので、工事の度に石畳を掘り返し、そしてまた現状復帰させるとても大変な作業が街の至る所で見られます。

路面電車(トラム)の線路も、数年に一回は大掛かりなメンテナンスがあり、その度に石畳は掘り起こされ、工事後にまた復元されます。

ユニークな使い方:

波模様に敷き詰めた石畳もクラシックなデザインの一つです。

幾何学模様など、時代を越えたデザインの共通性を感じさせてくれます。菱形や格子状は安定や秩序を意味するとも言われます。

石畳で、家紋や建物名、創建年などが書かれていることもあります。ちなみにこちらのVŠUPはプラハにある国立芸術大学、プラハ工芸美術大学 です。

実際に興味の眼をもって歩いてみると、多種多様なデザインと石の種類があり、時にそれらが合わさっていたりしますね。

こちらは、横断歩道のペイントが、石畳に合わせて塗られています。

石畳のバリエーション:

こちらの石畳は、Flag stoneやPaving Slabsと呼ばれます。フラッグストーンは、乱形な自然石そのままの魅力があります。写真左は現在は城跡となっている当時の歴史的なフラッグストーンで、写真右は最近できた公園の一角のフラッグストーンです。

こちらは日本でもよく見られる大きなサイズの石板、Large Slabsと言われる石畳です。滑りやすい特性があるので、スケートボーダー達には格好の場所となっています。

写真左のこちらは、地下に繋がる入り口か何かがあるのでしょう。大きな石板は、雨や雪の日にはとても滑りやすいですが、通常時はシルバーカーや車椅子などが歩きやすいことも特徴です。

アスファルトと対比、石畳イミテーション:

近代以降、アスファルトが使われる場所がほとんどですが、未だ残る石畳部分とのコントラストが興味深く、古いものと新しいものの共存を象徴する景観になっています。

石畳に見立てたイミテーション畳やレンガ畳など、石以外の材料とのコンビネーションも是非歩きながら発見してみてください。

地面に映る、光と影の美しさ:

徐々に、石畳以外のものも見ていきたいと思います。

路地に反射した光、公園の木漏れ日など、旅先で見る光と影はなぜだか普段より輝いて見えるものでしょう。

マンホール:

ヨーロッパのマンホールも実は見どころのひとつです。

日本も同じように、各場所でマンホールのデザインが違います。街の紋章や塔、花のモチーフなどがエンブレムのように刻まれています。

ピクトグラム:

地面に描かれた標識やピクトグラムも見逃せません。 自転車マーク、横断歩道、駐車禁止サインなど、交通や駐車ルールなどユニークなもので溢れています。

プラハの標識やピクトグラムについて、わかりやすく書かれた記事はこちら↓

「ピクトグラムから見るヨーロッパの街並み~日常に潜むインフォグラフィック~」

遊び心:

壁や看板だけはなく、地面には広大なキャンバスが広がっています。

歩行者や住人が笑顔になれるような、街にカラフルな遊び心がある地面。まさにFUN ARTです。

こちらは、アスファルトの隙間を埋める接着剤でハートマークが作られています。これは工事の人がやったのではないでしょうか。

写真上は、レストランの前の床に埋め込まれたRESTAURACEというドットです。

こどものお絵かき:

遊び心と言えば、チョークで描かれた子供たちとそのお母さんの絵ですね。花や虹色の丸、ぎこちないけれど楽しそうな絵が公園などの地面には溢れています。

ネームプレート:

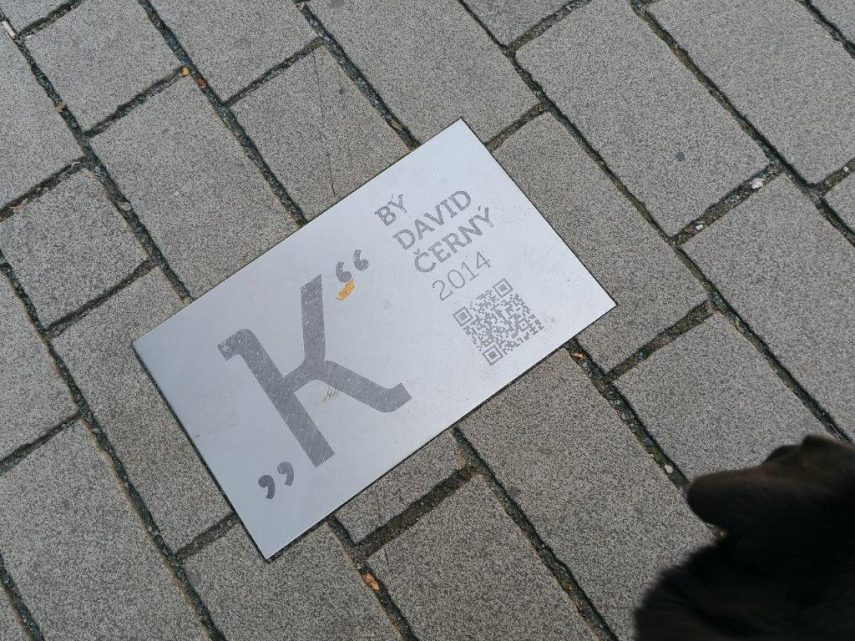

公共には、パブリックアートが沢山あります。記念碑、偉人の像、現代アートなど様々ありますが、ほとんどのオブジェの目の前か後の地面には、ネームプレートが貼られています。

写真下はアーティストのチェルニー・ダビッド制作、カフカ像です。

国内でも旅先でも、せっかくですから名前やコンセプトなどをチェックしてみてください。

プラハのパブリックアートについて、わかりやすく書かれた記事はこちら↓

「プラハのパブリックアートを種類別で読み解こう」

防災:

水の都プラハの中心を流れるモルダウ川。1000年以上前から、何度も洪水による被害を受けてきました。現代では、水防活動に用いるツールとして、そして景観の面も考慮し、「可搬式特殊堤防(モバイルレビー)」というものが地面に埋め込まれています。大雨による洪水警告が出た際には、この金属部分を地面から引っ張り上げ、そこに壁となるコンクリートなどでできた壁を差し込む仕組みとなっています。

アスファルトのひび割れ:

道のひび割れは、自然美と人工美を併せ持ちます。アスファルト以外でも、乾いた土やインクでも、このように経年劣化と共にヒビができていきます。

落ち葉の模様:

秋の季節には落ち葉、冬には雪、あいにくの雨の日は雨で反射する地面。季節や天気などの自然を地面から感じることも歩く魅力です。慣れない場所、新しい街を歩くと普段見慣れたものでも新しい発見につながることかと思います。

建築装飾:

最後になりますが、室内の地面を忘れてはいけません。建築内に入ったら、壁や天井の装飾を見てしまいがちですが、実はヨーロッパの床の装飾デザインは非常に個性的です。石やタイル、時には木で出来ている地面の魅力を楽しんでください。

今回は前半は石畳を中心に、後半は様々な地面を見てきました。地面は、素材、形式、模様の違いだけではなく、過去、現在、未来が同居する、街の文化や歴史を物語る足元の博物館のようであることに気づきました。

最後に:

最後にお見せしたいのは、私が先日初めて訪れた「3カ国の国境が交わる場所」です。

チェコ、ドイツ、ポーランドが交わるこのポイントには各国の国旗が掲げれれ、そしてキリストの十字架がそれを見守っています。昔から今でも、国同士の争いが常に起こり、国境線の位置が変わってきています。

今回の記事では「地面を見る」ことがテーマでしたが、制度や概念としてあるような国境線は地面には見えません。また、小さな草や虫なども私たちの肉眼では見えにくいものでしょう。このように、私達が視点や感覚を広げると、さらに色々見え、気づきに繋がるものだと思っています。

それでは皆さんも、次の旅では、ぜひ下も向いて歩いてみてください。

写真・文/TETS OHNARI(アートサバイブログ)

チェコ共和国首都プラハに在住する彫刻家のTETS OHNARIを代表とするメンバーで構成。アーティストハウツーや東ヨーロッパの芸術文化情報などを発信中。

https://artsurviveblog.com/