2023.4.24

【FUN ART LOVERS】Vol.24 山崎貴

自分の好きな仕事を どうやって引き寄せるか。

僕はずっと学園祭気分です。

緻密な計算と高度な技術で表わされた世界が観る者を魅了する、山崎貴監督の映画。スクリーンに広がる宇宙空間や怪獣・妖怪が躍動するストーリーに惹き込まれていくのは、現実を超えたリアリティがそこにあるからかもしれません。目を輝かせながら物作りに熱中した少年時代から、変わらず創作活動を楽しみ続ける山崎さんにお話を伺いました。

VFXの仕事は「大好きなこと」の集大成だった

――子どもの頃に観た映画の影響を大きく受けたそうですが、どんな少年時代だったのでしょうか。

絵を描くのがすごい好きで、クリスマスプレゼントにはサンタに白い画用紙をお願いするぐらい。枕元に白い画用紙100枚とワラ半紙が100枚置いてありました。

プラモデルも作ってましたし、二つ折りの紙を切り抜いて虫を作ったりとか。かなり作るのが好きでしたね。プラモデルはだいたいプラ板を加工して改造して、ほとんど買った通りにはならないんです。プラモデルの部品はほとんど宇宙船に変わっちゃいました。

テレビでスターウォーズのメイキング動画を見たら、宇宙船の模型を作るのに日本のタミヤ製の模型の部品を使ってるって出てたので。同じものを使っているんだとちょっと感動しました。そもそもこの会社にはミニチュアメイカーとして入社したんですよ。今でも映画に出てくるものがあるときに自分で作ったりすることもあります。最近は3DプリンターにCGで作ったものをインプットすることが多くなってきていますね。

――絵やプラモ作りから映像の世界に進んだのは、映画を撮りたかったからですか?

それは完全に『未知との遭遇』と『スターウォーズ』のせいですね(笑)。子どもの頃「怪獣映画を作ってる人たちがいる」と知ったときに、「それでちゃんと暮らしが成り立つんだ」って思って。SFX(スペシャル・エフェクツ)と呼ばれる、特殊メイクとかミニチュアと着ぐるみでカメラで一発で撮っちゃうやつですね。そんな仕事に自分も就いてみたいなと思ってたんですけど、そうしてるうちに革命的VFX(ビジュアル・エフェクツ)の世界がやってきて。スターウォーズ以降の、いろんな素材を合成して1つにするという手法。「これ仕事にできたらどうなるんだろうな」と。

子どもの頃から好きだったことを全部集約している仕事だと思ったんです。模型を作ったり絵を描いたり、それらをどう見せるかっていうことを含めて、大好きなことの集大成だと思っていました。中学の卒業文集の将来の夢の欄に「特撮マンをやりたい」ってがっつり書いてありますから。やるって決めてたんだけど、どうやったらなれるのかわからなくて暗中模索していました。

――初めて映像作品を作ったのはいつ、どんな作品でしたか?

中3のときに最初の映画を撮ったんですよ。第2の地球を探してる宇宙探査隊があり、地球が核戦争で滅亡したという情報を手にして、違う惑星に向かって「ここでなら人類は上手くいくかもしれない」と決意する、っていう映画。

学園祭で上映して、とんでもなく興行的な大成功を収めて。出身が松本市なんですけど、田舎の中学生が映画を撮るってこと自体がものすごい珍しい時代でした。しかも世の中的に盛り上がっている宇宙SFで、すごいお客さんが来たんです。下級生が遠くから見て「あの人だよ」って噂してキャーって逃げるみたいなモテ期も一瞬あって……青春でしたね。

たぶんその時からすごい興行にこだわるようになっちゃったんですよ。できるだけお客さんに来てもらえるものを作りたいと思ってる理由は、この経験が関係しているのかと。お客さんが喜んでくれるけど自分の趣味じゃないもの作りも嫌だし、自分の趣味だけでお客さんが見ないっていうのも嫌で、その両方の真ん中にある。どっちかだけじゃないんです。そういうものを作っていきたいなと。

――専門学校への進学を選んだ決め手はどこにあったのでしょう。

映像ゼミがあったんですよ。結構いろいろ見て回ったんですけど、映像のための機材がすごい揃ってるのに当時はあまり人気がなさそうだった。その高級機材を独り占めして好き放題使えそうというのが大きかったです。

高校はまあまあ進学校だったんで、大学の受験勉強をする人が多い中で、僕はできるだけ早くVFXをやれるようになりたいって思っていたので、あまり同じような思考の人がいなかったんですよ。専門学校に入ったら急に、作品作りをする奴が偉いっていう世界。やればやるほど先生にも褒められるし、友達にも一目置かれるしと、夢のような世界でした。あんなことやこんなことをやりたいって考えている人たちばっかりだし、映像会社やCM会社からのバイトの募集もあるし。

ところが、僕の入った年の一つ上の世代に今では業界でビッグネームになっている2人、寺田克也さんっていうSF系のイラストレーターと、竹谷隆之さんっていう特撮業界の立体造形物のレジェンドになっているような先輩がいたんですよ。

僕はVFXの仕事ができるかどうかわからないんで潰しが利くイラストレーターや造形師という進路も考えていたのに、かなり心を折られましたね。専門学校にこのレベルの人がいるんだったら世の中にはもっとすごい人がいるはずで、自分ならできると思っていた俺はなんて井の中の蛙だったんだろうと。2人が偉大すぎて、これはもうVFXにいくしかないなと覚悟を決めました。

映画の製作プロセスと表現を追求する醍醐味

――VFXの映画はどのような工程で製作されるのでしょうか。

まずはコンテを描くわけですよね。いろんなスタッフがいる中で最終目的地の映像を作るために、道しるべを作らなきゃいけない。「僕はこういうものを作りたいんです」っていうコンテを作って、そのために設計が始まるんですけど、いろんな解釈の仕方があるわけです。

できるだけ全部実写で撮ってどうしても足りないときにちょっとCGを足すとか、人物だけグリーンバックで撮って背景を全部CGで作るとか、全部CGで作るとか、CGを使わないで全部ミニチュアを使ってやる方法もあります。

完成させるためにいろんな道筋があるんですけど、持っているビジョンが一番近くなる方法を探していきます。それは長年の経験とか、新しい技術が台頭してくる中でどう調整していくかっていう設計をしながら、どうすれば狙った画を作れるか考えながら、各方面の人たちに協力してもらいながら作っていくわけです。

様々な技法を組み合わせて思い描いて作っていくってのが醍醐味ですよね。CGだけってなっちゃうとその中で頑張っていくしかないんですけど、VFXだと全体予算の中で納めつつ好きなことができます。全体のバランスを見ながら調整するのは難しい綱渡りではあるんですけど、最終的に「どういう衝撃をお客さんに与えられるか」をいろんな技法を集めて作っていくんですね。

作中に登場する立体デザインは美術監督が作ったり僕が描いたりしています。特に最初から最後までCGで完結する部分は自分でやってしまうんですけど。セットだと実現するときのノウハウがあるんで、そこは美術監督と相談しながら。例えば怪獣や妖怪とかフルCGの風景だとか、CGが大きな要素となるものは自分で描くことが多いですね。

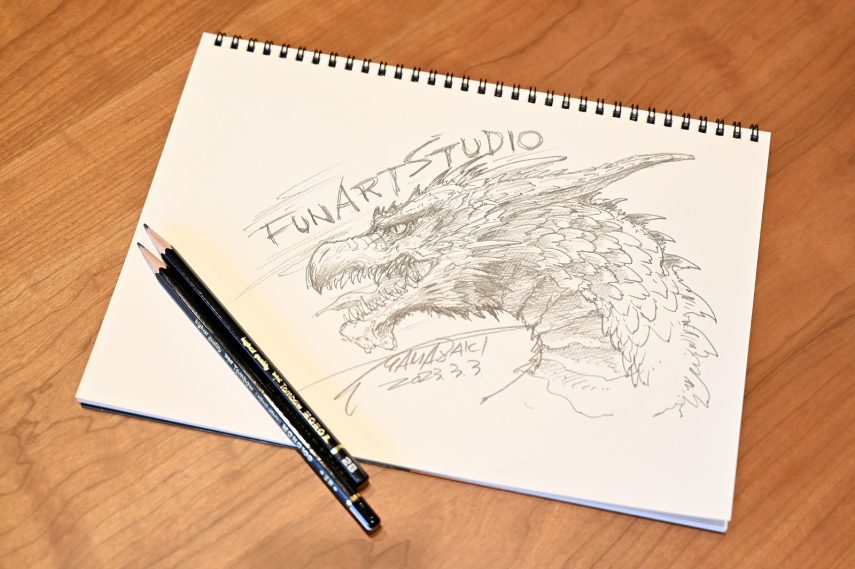

――手描きの際にはMONO-Rの鉛筆を愛用されていると伺いました。MONO-Rを気に入っている理由はどこにありますか。

削ったとき気持ちがいいんですよ。あと美しいですよね、鉛筆削りで削った瞬間が。きちんとエッジが出て、なおかつ綺麗に切れてるというか。駄目な鉛筆を使うとここでくじけるんですよ。例えばものすごく細いところを描こうとしたときに先が鋭利になってないと、いきなり太い線になってガッカリしちゃうんです。紙に描いたときの紙との感触であったり、柔らかさであったり、自在な線の太さが調整できるMONO-Rの書き味が気に入っています。

世界中の人がやっぱりMONOシリーズの鉛筆をよく使っていますよね。三菱鉛筆とは長年の仁義なき戦いがあると思うんですけど、やっぱり日本の鉛筆って本当にすごいんですよ。だから切磋琢磨していただきたいです。

映画制作の過程で副産物として生まれるスケッチ作品

――普段、スケッチなどを描くときに愛用している画材はありますか。

コピー用紙ですね。A4のコピー用紙が本当に好きなんですよ。画用紙だとタッチがいい感じに出るけど、コピー用紙だとツルっとした感じが出るじゃないですか。あのくらいが好みですね。あと綴られてるのが嫌なんです。失敗した時に無きものにできないので(笑)。

デザイン画とかコンテを仕上げるプロセスは、A4のコピー用紙に描いた後に、コピーしてマーカーで色をつけます。

マーカーは月4~5本買っていて、ウォームグレーが好きなんです。グレーの中でもちょっと茶色がかっているでしょ。それが好きなんです。純粋にグレーだとちょっと青みがかっているのでクールグレー系なんですけど、僕はウォームグレーですね。濃淡がすごい自然な感じになるし、なんか絵が上手く見える(笑)。シド・ミードっていうアーティストがいたんですけど、その人はずっとウォームグレーで描いていたんです。

ABTは筆タイプで描き味いいですね。普段使ってるマーカーも筆タイプです。これ、ウォーターベースのペンなんですね。ABTにもウォームグレーありますか? 欲しいです(笑)。

展覧会のために描き下ろしたオリジナルキャラクター、通称「Ycat」をABTで。

作品作りの難しさと面白さ

――映画制作の過程で描いた絵を一堂に集めた作品展を開催されると伺いました。

7月15日(土)から 10月29日(日)まで、松本市美術館で開催します。監督になってから23年経つので、今までやってきた作品のコンテとかデザイン画とか、あとミニチュアやセットの一部とか、関わってきた映画の製作プロセスで生まれたいろんなものを全部見てもらいたいなと。

――最終的にデジタルで作品が仕上がっていきますが、リアリティを追求する上で大事にしていることは何でしょう?

まず見た目のリアリティってあるじゃないですか。それはやっぱり画面の中で実写の部分をどれだけ入れるかっていうことだと思うんです。本当は全部実写で撮るのがリアリティが出るんですけど、だいたい僕の作品はそれは不可能なことが多いですよね。

あとはできるだけ、実際の場所や実際の状況の中で撮りたいんですけど、昔よりもCGの面積が大きくなってきてる感じがします。CGのアルゴリズムもどんどん進化してきて、実際のその場所での光の感じとか、昔よりずっと違和感なくなってるんですよね。

例えば古い昭和の町中のシーンなら昔は絶対セットで、抜けの部分に少しCGを足すみたいなことだったんですけど、最近は道しかないみたいなのも多くなってきています。それは僕がそういう風にオーダーしているからなんですけど。

美術監督と話すときに、例えばセットで撮影することをシミュレーションして「目指してるクオリティではないよね」ってなったときに次の手段としてどうするか。すごくお金をかける時はオリジナルセットを建てます。でも走り抜けるだけのシーンならCGにするとか、そこに留まっているシーンにはセットを建てましょうとか。その判断で最終的なクオリティに対して影響が出てくるんですよね。そこで中途半端なことをやっちゃうと、ひどいことになるのが多いです。

――失敗したこともあるんですか?

ありますあります。いつまでたってもリアリティ出ないよとか、そういうときは自分で決定したことなんで、責任を取らなきゃいけない。せめてミニチュアを作ろうとか、大変ですよね。クオリティを上げないとひどいものが劇場に公開されて、CGがひどいって言われる屈辱に甘んじなければいけないので。限られた予算の中でここにはお金をかけようとか、ここに資本を集中させてCGで頑張るとか、そのバランスを考える。面白いことでもあるんですよね。それで上手くいけば「俺の言った通りだろう」みたいな達成感が得られるわけなんです。駆け引きですよね。

創作を楽しめるということは、既にギフトをもらっている

――創作活動の中で、一番楽しさや喜びを感じるのはどういう時でしょうか。

それは目論見がうまくいったときですね。自分の考えた人の配置とか、いろんなことがピタッとはまるときがあるんですよ。プロデューサー的な発想になるんですけど、一つのものを作っていくときに、適材適所がすごいうまくいったときってめちゃくちゃ嬉しいですし、結局全部自分のところに返ってくるんで「すごい映画ですね」ってなるし。限られた予算と時間と人脈の中で、どう采配していくかで最終的なでき上がりが本当に変わるんですよ。あといろんな人たちにいかに的確な指示ができるかっていうのと、本当に勉強を続けてないとやばいです。

去年までの自分の常識の中で一番正しい道だったことも、最新の技術を使ったらずっと楽でクオリティが高くなる、みたいなことを常に自分の中で書き換えてないといけない。昔の成功体験にどうしても引っ張られるので、そのときに「あの人ずいぶん古臭い技法にこだわるよね」って言われちゃう。手垢のついた技法を徹底的にやることで生まれてくるすごいものはもちろんあるし、CGをあまり使わない作品もあるんですけどね。

でも今は古いやり方を使うとお金がかかるんですよ。だからアナログの技法って贅沢なんです。効率は悪いし、お金はかかるし、やり直しがきかない贅沢品になってきています。その中で最新の技法を勉強しながら新しい手段を考えるのはすごく楽しいですね。

――それでも「鉛筆で手描き」という部分は変わらないんですね。

何回かトライしたんです。この線を引くところもデジタルでやれるようになりたいなと思ったんですけど、駄目ですね。僕には向いてないです。例えば漫画家とか、それでずっと暮らしていく人にとってはもう必須科目だと思うんですよ。でも僕はそこまで絵を描くことが仕事の中心ではないので。この消しゴムで消す時の味わいといい、いいですよね。デジタルで消すのってなんかつまんないんですよ。ピャーって消えちゃう。

――楽しく作品を作り続ける秘訣はあるのでしょうか。

それはどうやって自分の好きな仕事を自分のところに引き寄せるかってことですよね。僕はあまり仕事だと思ってないよね、たぶん趣味。ずっと学園祭をやってる気分なんですよね。皆が喜んでくれそうなものをいっぱい用意して、一生懸命準備したものを当日にワッと見せて、喜んでくれたり喜んでくれなかったりする。それでお金がもらえるなんて最高です。どうしたら死んで生まれ変わっても同じ仕事に就けるかって考えます。

でも監督になるっていうこと自体はそれほど夢じゃなかったんですよ。VFXの仕事をするっていうのがとにかく一番大きな大きな夢で。それを目指してやってたらなっていました。僕は昔、伊丹十三さんの映画へ参加してたんですけど、伊丹監督の作品ってドラゴンが出てこないんですよね。宇宙船とかも出てこない。

当時は映画の現場に就けた喜びがありつつ、これはいかんと思ったんですよね。自分で企画に近いところにいないと、日本でやってる以上は怪獣とか宇宙船とか宇宙人とか出てこない。かつ、「こういうことできますよ」って堂々と言える人になってないと、ハリウッド映画に憧れて業界に入ってきたのに一生達成できないと思って。

監督をするしかないじゃんって思ったけど、VFXをやる以上に監督になる方法がわかんなくて。結果VFXはできるようになったので、次の段階としてはどうやって監督になるかを考え始めました。

監督デビューした時の映画はロボットやら宇宙人やら宇宙船やらが出てくる映画で。その時僕は、これが監督をできる一生に1回しかないチャンスだから、ここでやっとかないともうずっとできなくなるし、1回成功させればまた次も作らせてもらえると思って、もう全振りしましたね。好きなことを詰め込んでやるなんて、趣味でしかないですよね。

――やりたいことを実現して、これから先目指すものはなんでしょうか。

この前ChatGPTに「山崎貴監督はこの後どんな映画を作るんですか」って聞いてみたんですよ。そしたら「歴史物などが多い監督ということで、歴史物を作ったらいいと思います」って言われたんです。でも歴史物とかそんなに作りたくないんです(笑)。戦争は日本で育っている以上大事に考えなきゃいけないテーマの一つだと思うんで、真面目な自分にとってのテーマとしてはあるんですけど。

そんなにもう何本も作れるというわけじゃないと思うんで、厳選してやっていかなきゃいけないと思ってます。一作目を作ったときのような感覚に近い、自分の好きな世界に振り切ったものを作っていけた方がいいかなと思いますね。

日頃から愛用しているMONO-RとMONO100で描き出すドラゴン

――最後に、FUN ARTしている人たちへメッセージをお願いします。

楽しめてるってことはものすごいギフトをもらったってことだから、「よかったね!!」と。最近自由な時間がすごく長くなって、あと将来の夢を持たなきゃいけないとかあるじゃないですか。今「自分が何をやりたいか」探してる人ってすごく多いんですよ。だからもう楽しんでるっていうことは既にすごいラッキーだと思いますね。

自分がそれに対して好きで向上心があって、それを長時間することが苦じゃないっていうのはなかなか手に入らないこと。しかも自分が何かしたことによって、世の人たちとの交流が生まれてくる世界じゃないですか。すごくいいですよね、交流もあるし、誰かに見てもらってその人からリアクションが入ってくるし。

いろんな仕事が楽になって、仕事と趣味の境界線がすごく見えづらい時代になっていくと思うんで。最近はAIが進化してクリエイティブの才能も発揮してる。でもそれを“楽しむ”ことは人間しかできないことだから “FUN”がすごい大事ですよね。楽しく創作活動をするっていうことが、もっとずっと大事になってくる時代が近づいてきてる気がするんで、いろいろ作って見せ合うってことを皆どんどんやっていけばいいと思います。

Profile

山崎貴

日本を代表する映画監督の一人。株式会社白組所属。「ジュブナイル」(00)で監督デビューを果たし、CGによる高度なビジュアルを駆使した映像表現・VFXの第一人者に。「ALWAYS 三丁目の夕日」(05)が第29回アカデミー賞最優秀作品賞他13部門を受賞、計3作品のシリーズ作品となる。「永遠の0」(13)、3DCGアニメーション「STAND BY ME ドラえもん」(14)は、それぞれ第38回アカデミー賞最優秀作品賞他7部門、最優秀アニメーション作品賞を受賞。今秋にはゴジラシリーズ最新作が公開予定。7月15日より、デビュー作から最新作までを紹介する展覧会「映画監督 山崎貴の世界」が松本市美術館にて開催。

「映画監督 山崎貴の世界」

会期 : 2023年7月15日(土)〜10月29日(日)

会場 : 松本市美術館

hhttps://yamazakitakashi-exhibition.com

株式会社白組

https://shirogumi.com

取材・文/川村 千里

撮影/樋渡 創