デザイナー・アーティストとして活躍する篠原ともえさん。10代の頃から歌手としてカラフルな衣装で注目を集め、日本中に「シノラー」ファッションブームを巻き起こしました。芸能活動の傍ら短大に進学してデザインの勉強を深め、その後も幅広いフィールドで活動を継続。40代になり再び母校で学ぶとともに、活動の主軸をデザインに定めたそうです。絵と作品づくりに対する篠原さんの思いを伺いました。

自分が好きな自分になれるファッションを選んでいた

――高校時代からデザインの勉強をされていたそうですね

手を動かすのがすごく好きな子どもだったので、絵を描いたり塗り絵も好きでした。実家はお寿司屋さんだったんですけれど、出前を受けた時に書くメモをもらって絵やイラストを描いたりとか、学校ではプリントの裏に絵を描いたりして。

中学の時に、お洋服が好きだったので家政科に進学しようか迷っていたんですけど、「デザインに特化した高校があるから、絶対にそこに進学した方がいい」って先生に強く勧められたんです。学園祭で大きい絵を描くとか、そういうイベントの時に率先して私がチームをつくって制作していたのを先生が見てくださっていて、私の得意分野を見定めて勧めてくれたんですね。

その高校では思った以上に本格的にデザインを学ぶことができました。デッサン、平面構成、グラフィック。プロダクトも自分でデザイン画を描いて模型をつくってプレゼンしましたし、建築パースの彩色や、写真の現像も全部カリキュラムに入っていたので。入学するときにありとあらゆる画材を一式買うことになっていて、その中にあったのが『IROJITEN』だったんです。

一般的な色鉛筆じゃなくて、他にはない色を知るという意味も含まれていたと思うんですけど、教材の一つとして『IROJITEN』を手に入れたんです。使っていると「自分の道具になっていく」感じがすごく好きでしたね。普通とは違う、ちょっと専門的なものを使っている自分、色をたくさん知っていく自分というのにとても喜びを感じていて、全色使おうとか自分に課して使ったりしました。

良い作品を描くと廊下に飾られるんです。それが嬉しくて、みんな同じ課題をやる中でいかに面白い発想をするかとか、多くの作品の中で際立つにはとか、いつも考えていた。そういうプレゼンテーションみたいな感覚は高校生の時に覚えました。

高校時代の“トリックアート”をテーマにした課題の作品

――ユニークな個性はどうやって培われたのでしょうか

洋服だったら自分に似合うものはどんなのかとか、メディアに出演する時は、例えばすごく派手なセットに合うものはなんだろうとか、現場の空気に合わせて見てくださる方に伝えたい自分をイメージしたファッションを選んでいる感じでした。学生の頃から、オリジナルでありたいという強い思いがあったので、みんながローファーを履いていたら私は白いドクターマーチンのおでこ靴にして、それでも物足りなかったらそこにマニキュアでペイントしたりとか。どうやったら自分が好きな自分になれるかということを常に考えていましたね。

両親はそういう私を「楽しそうであれば嬉しい」という感じで応援してくれたし、好きなことに真っ直ぐでいる私を見守ってくれたので、それはすごく自由でよかったなと思います。

忙しくても絵を描くことが喜びだった

――多忙な時期の短大進学ですが、ファッションの道を目指していたのでしょうか

やはりデザインにとても関心があったので、短大ではクリエイティブデザインコースに進学しました。ライブをやってテレビに出て学校に行くという、とにかくすごい忙しさで。本当は洋服のパターンを学びたかったけど、そうしたら卒業できないだろうなって感覚的に思ったので、「今はデザインスキルを上げよう」と絵を描くことに集中して学科を選んだんです。

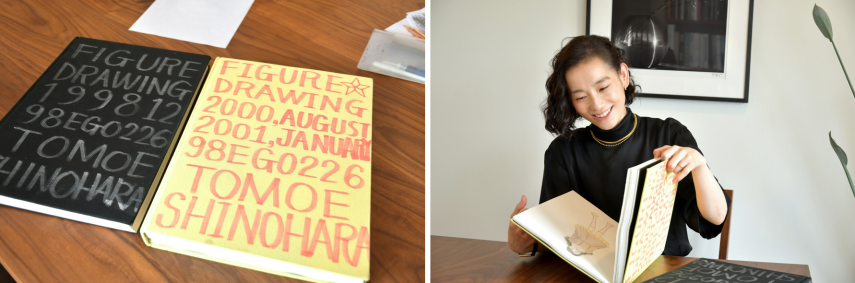

高校と大学の間に素描のスキルは上がったと思います。中でも覚えているのは、数々のモード・ドローイングのご著書も出版されている矢島功先生のファッションデザイン画の授業です。先生の課題は「1000枚ドローイング」と言って、文字どおりドローイングをひたすら描く。間に合わないから撮影の現場にも持っていって、アイデアをどんどん絵にしていく。とても大変だったけど、仕事をやりながら自分でやるべき課題があるって、逆にすごい息抜きになったんですよね。10代だったし社会人としての遊び方もわからない状態だったので、学校の課題ではありましたが、空いた時間に夢中で描くことに喜びを感じていました。

製本までを自分で手掛ける「1000枚ドローイング」の課題。「水彩で着色するのは大変だったので、この頃に『ABT』に出会っていたかったです(笑)」

――アイデアはどういうところから生まれるのですか

芸能の世界にいると毎日が刺激的なので、日々の出来事がインスピレーションになるというか。色んな人にもお会いできるし、ライブなどで体感する目に見えない喜びとかもアイデアソースにしている感じでした。

――大変で「絵をやめたい」と思うことはありませんでしたか

逆に大変な時にこそ絵を描いていました。子どもの時から鉛筆画が好きで、ただ、身につけるものはカラフルなのに描く絵はモノクロの世界で、本当は暗いって思われるんじゃないかと、描き続けていたんですけど誰にも見せてなかったです。

芸能の仕事は本当に楽しくて天職だって思っていて大好きな世界なんだけど、絵を描いている時もすごく心地が良い。当時は「どっちが好きなんだろう、どっちか決めなきゃいけない」と悩んでました。今思うと悩みにもならない悩みですが(笑)。自分を見つめる静かな時間をつくって描くことで救われていましたし、そういう絵は今も大事に取ってあります。愛しいんですよね、自分のつくったものって。すごい頑張っていたことを思い出しますし、当時の自分があって今があるので。

――絵の魅力はどこにあるのでしょう

絵がなんで好きなんだろうって考えたときに、「絵を描く感触がすごく好きだなぁ」と思ったんです。五感を使って描くというか。鉛筆で絵を描く時も、紙に鉛筆が埋まってく感覚に導かれて描いてるんですよね。絵を描くのは、その感触をずっと味わいたくて夢中になってるんでしょうね。「次こう行ったらいいかな」というのを紙と鉛筆が教えてくれるような感覚がある。お洋服でも「ここ縫って欲しい」「ここは切らないで」とか生地が言ってるんだろうなと思いながら仕上げています。

それも幼少の頃から、お人形さんにお洋服をつくってあげるときに、自分が布を巻いてあげるとすごく喜んでいるように見えるとか、塗り絵のときも色を塗ると塗り絵自体が教えてくれるような感覚になったりとか。純粋な心のまま今も作品と呼応しながら一緒に仕上げてる感覚はありますね。

――今も鉛筆画を描いていますか?

鉛筆が多いですね。ペンもグラデーションのシミュレーションの時などに使います。グラデーションが好きなんです。割と自然からインスピレーションもらうことが多くて、見惚れてしまった夕暮れの美しさを服に表現したいとかよく考えています。

2013年に初めてデザインしたユーミンさんの衣装のデザイン画の時は、提案するときに一目で素材感が伝わるように水彩絵の具に色鉛筆を重ねてディテールを出したりしました。デザイン画で実現できないようなものを描いては意味がないので、どのようにしたら素材や生地感が出るか、あの手この手で工夫しながら描いています。

「このペンはグラデーションを綺麗に表現できますね。感覚的に描けるところもいい。」

学びは夢を叶えていくためのマナー

――40歳を機に再び大学で学ばれたそうですね

10代の時にできなかった洋服のパターンを勉強しようと学び直しました。私は絵を描くのも好きだけど、洋服も好きというのがずっと並行してあったので。私だけにできることはなにかといったら、描いた絵をテキスタイルにして、それを洋服として形にすること。いつも「自分にしかできないことはなんだろう」と考えています。

学ぶことが結局好きなんです。お芝居の仕事だったら演技の先生のところに通い、歌手デビューの時もボイストレーニングに行ったり。見ていただいて感動を届けるためには“学ぶこと”って必須だと思っていて。アートディレクターの池澤樹さんとデザイン会社を立ち上げた時、学ぶというのは迷いなく選ぶことの一つでした。会社名も、studyの語源になっている「STUDEO(ストゥディオ)」。学んでスキルを上げて、それで届けるということが、自分の夢を叶えていくためのマナーだと思っています。

最近はカリグラフィを勉強しています。文字組みはデザインの基本だと池澤さんも言っていて、楽しく文字組みを学べる方法がカリグラフィだったので。そうしたら文字を書くこと自体がすっごい楽しくなっちゃって、夢中になってやっています。文字組みや文字の幅なども先生が教えてくださって、それを体得できればなと。デザインをするときに、そういうものは必ず反映されていく。

「五感で描く」と言いましたけど、カリグラフィって硬質のペンにインクを着けて描くので、墨の香りがするんですよね。それがとても気に入っていて。描くときに紙と当たってカリカリと音がするのも聴覚を刺激しながら「描いてるな〜」と(笑)。またペン先が紙に接して開いたときにインクが落ちる仕組みになっているので、筆圧の強い私に向いてるって思いました。

「筆圧で調整して自由に描くっていうのが楽しいんですよね」

――これからも新しいことを学んでいきたいと思いますか

これまで芸能の仕事とデザインを両立していたので、一人で乗り越えなくちゃいけないプレッシャーがありました。旅ロケから戻ってすぐ衣装デザインをプレゼンしなくちゃいけないとか。芸能かデザインかどっちかに決めないといけないなと思っていたタイミングで、自分でデザインの道に進むと決心し、今は「STUDEO」というチームでものづくりができるので、新しいことにもチャレンジしながらスキルを上げていきたいですね。

デザインが好きなのでプロダクトや空間もやっていきたいし、つくるだけでなくブランディングできるスキルを上げたい。「一貫して届ける」というのは自分で強くしていきたいスキルです。

自分の手は色んなことを記憶してくれている

――楽しく描き続ける秘訣はあるのでしょうか

「描いてみようかな」と想像しても、描いてみたら違ったとか、やってみてはじめて発見することってすごくたくさんある。だから私も悩んでいても描く、できなくても手を動かす、そうするとできる自分が生まれてくる、というか。手を動かすということに尽きると思います。

自分の手というのは自分の気持ち以上に色んなことを記憶してくれてるんですよね。描いていくと自分の得意な動きや線というのがあるんです。それを信じてあげる。この手は私の記憶を持ってくれていて、手に感謝したいという時があるんですよね。

40代になって学校に行き、洋服を縫っている際に手が本当に勝手に動いたときがあったんですよ。それってやっぱり昔自分が学んでくれていたから、今の自分が昔の自分に教わるみたいな。「あ、きっとやりたかったんだろうな」という気持ちがすごく込み上ってきました。だから今手を動かせばさらに経験を積んだ時にそのスキルがきっと助けてくれると思うから、信じて手を動かしています。

――創作活動のモチベーションはどこから湧くのでしょう

メディアで見て喜んでもらえることも、ものをつくってみなさまの手元に届いて喜んでもらえることも、「表現」って一緒だなと思うんです。ものづくりって、向き合って向き合って向き合って、時間をかけてつくったものが多くて、それって自ずと強いメッセージが込められた作品になるんですよね。それが届く瞬間が好きなのかな。

ライブをつくるのも一つの絵をつくるのも、すごく時間をかけて仕上げていくんですよね。そうすると人の心の響き方も全然違う。それが心地良くなってきたというか。前は絵も直感的に描いてすぐに完成、という感じだったけど、今は一つの作品に真摯に丁寧に向き合って、絵を育てていくというつくり方の方が好きですね。

――篠原さんにとって絵とは?

自分がコツコツやってきた、続けてこれたというのが何よりの答えだと思うんですよね。やめられなかった。誰にも言われてないしお金になるわけでもないのに、どうしても絵を描くことをやめられないから、そこに真実があるなぁと思って。それを育ててあげてるのが今なのかなと思ってます。

自信がなくてもコツコツ育てて、描き続けて、それを愛し続けたら、絶対誰かが反応してくれる。アートって一人のものじゃなくて、完成したらたくさんの人のものになる。これは絶対の真実だと思うんで、色んな人にたくさん色んないい物をつくって世の中に届けられればと思います。

私も普段から色んな作品を観たり、インスタで感動をもらったり、たくさんの人から素敵な影響をもらっているんです。だから自分がつくって届けると、思った以上に多くの人に届いてると信じてあげてもいいと思う。

――発信していくことが大切になるのでしょうか

創作や表現することは自由なので、堂々と発信していいと思うんですよね。私はインスタで「すごくいい!」と思ったら即フォローしたりして、お相手をびっくりさせてしまうこともあるんですけど(笑)。『FUN ART STUDIO』にはいっぱいクリエイティブな世界が広がっていて、見ていてすごい幸せな気持ちになりました。「FUN ART」っていい言葉ですよね。

デザイン事務所を立ち上げた時、私も最初から大きい仕事が入ってきたわけではありません。たくさん描き溜めていた絵やポートフォリオを自分で編集の方のところに持っていって「挿絵のお仕事をいただけませんか」というところからはじめたんです。「今度こういう絵を描いてきて」と課題をもらって、じゃあそこに合う自分のスキルはあるのかと、すごい時間をかけて向き合っていったんですね。夢があるなら小さな答えからでもいいから見つけてコツコツ続けていくと、大きな喜びが返ってくると思います。

「いくつか描いてみて『筆之助』の黒がカリグラフィーの筆触に近く気に入りました。描き心地がすごい気持ち良かったです。」

アルファベットの書体集『モンセン・スタンダード』から選んだ書体を組み合わせてトレースし、仕上げた作品

Profile

篠原ともえ

デザイナー、アーティスト。文化女子大学短期大学部服装学科ファッションクリエイティブコース・デザイン専攻卒。1995年に歌手デビューし、映画・ドラマ・舞台などで歌手・俳優・タレントとして活躍。衣装デザイナーとしてアーティストのステージ・ジャケット衣装を多数手がける。2020年、夫であるアートディレクター・池澤樹氏と共にクリエイティブスタジオ「STUDEO」を設立。デザインを手がけた鹿革の着物が、国際的な広告賞である「ニューヨークADC賞」の2つの部門でそれぞれ銀賞・銅賞を受賞。

https://www.tomoeshinohara.net/

取材・文/川村 千里

撮影/樋渡 創