鮮やかな色彩、のびやかな筆づかい、どこか浮遊感のある自由な構図と、シンプルな言葉たち。荒井さんの絵本には、大人も子どもも思わず惹きつけられてしまう、不思議な引力があります。そんな絵本を生み出している荒井さんの毎日は、まさしく「FUN ART」そのもの。子ども心そのままに絵を楽しみ続けている荒井さんの言葉から、「FUN ART」の本質を感じてみてください。

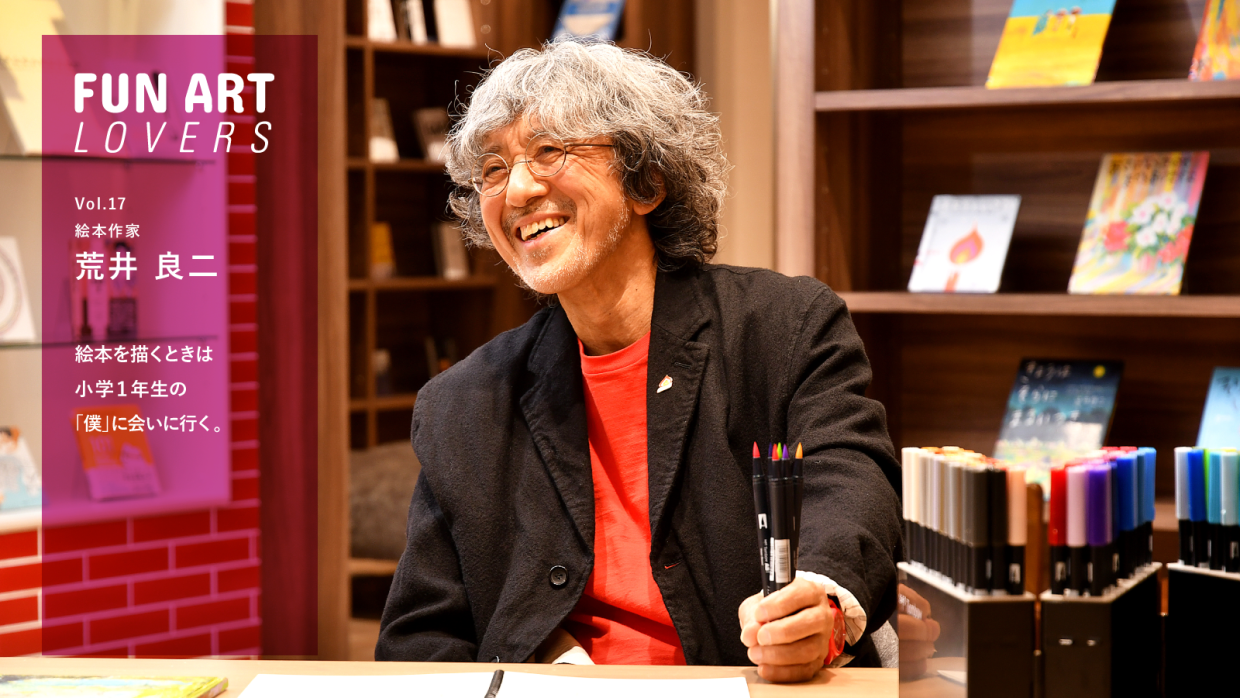

――1990年代に絵本作家としてデビューされ、すぐに大ブレイクされた荒井さん。「子どもの本のノーベル賞」といわれるアストリッド・リンドグレーン記念文学賞を日本人で初受賞したほかにも、絵本界の名だたる賞をいくつも受賞されています。絵本界をけん引する大御所という感じですね。

荒井良二さん「えーっ。僕は、絵本のいわゆる王道とは外れたところを、あえて歩いているつもりなんですが」

――そうなのですか!?

荒井良二さん「日本の絵本はなんとなく、教育やしつけの要素を持っている作品が多いかなと。もちろん、絵本が子どものものと考えると当然なのですが、僕がつくりたい絵本と、いわゆる絵本の王道は、ちょっと距離があるような気がしています。

僕はもっと自由に読んでもらいたい。なんだったら、絵だけを見てくれてもいいし、勝手に言葉を加えたり、お話しの続きを足したりして、自由にのびのびと読んでほしいなと思っています」

『こどもたちは まっている』(亜紀書房/2020年6月 第一刷)

――絵本作家になりたいと思ったのは、何がきっかけだったのですか?

荒井良二さん「芸術学部に進学するため、山形から上京したのですが、東京の本屋さんにカルチャーショックを受けました。外国の絵本コーナーに美しい本がたくさん並んでいる中で、マーガレット・ワイズ・ブラウンの『おやすみなさい おつきさま』に出会いました。この本を手に取った瞬間、 “僕が描きたかったものがここにある!”と。それからすぐに、国内・海外問わず、たくさんの絵本をひたすら読みました」

――絵を描くことを仕事にしようと思ったのは、いつのことですか?

荒井良二さん「小学3年生ごろかな。物心つくころから絵ばかり描いていて、当時は絵を描く職業といったら漫画家と画家しか知りませんでした。父や母はゴッホのイメージがあるのか “画家はやめなさい、死んだあとに有名になるから” と言うので、漫画家志望でした(笑)。

中学生になると、年の離れた兄の影響で、シュルツの『ピーナッツ』(スヌーピー)を知りました。スヌーピーって、どこで笑っていいのかわからないのがいい。漫画だから子ども向けに見えるけれどそうではない、子どもがちょっと背伸びできる感じがいいなぁと」

――19歳で絵本作家を志された荒井さんですが、キャリアのスタートはイラストレーターなのですよね。

荒井良二さん「大学卒業後、就職をせずにいたら、心配した教授が声をかけてくれたんです。”焼き鳥を焼いてみないか“と(笑)。

その焼き鳥屋さんは、演劇やアート界隈の人、編集者などが集まる有名な店で、出版社に絵を見せに来るよう言われました。当時、靴を1足しか持っていなかったので、下駄ばきで。モシャモシャ頭に、風呂敷で絵を包んで出版社のビルに入ったら、守衛さんに止められたりして(笑)。なんとかOKをいただき、雑誌のイラストを依頼してもらいました」

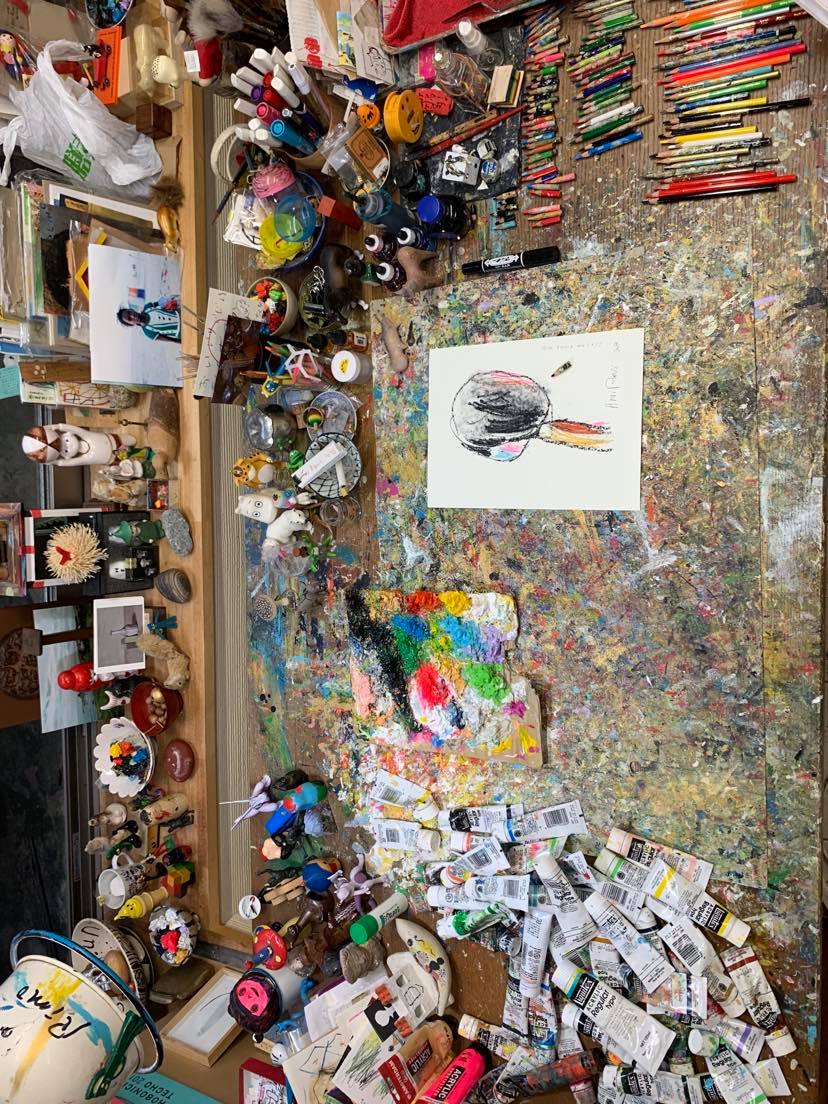

日々増えていくドローイング。紙はあえて窓辺に置いて日焼けさせているそう。「新しい紙って緊張するし、身構えちゃうでしょ。わら半紙や雑紙の雰囲気が好きなんです。」

――イラストレーターとしては、どのようなお仕事をされていたのでしょうか?

荒井良二さん「いろいろやりましたが、特に雑誌が好きでしたね。いかに記事にぴったり添った絵を描けるかを、あれこれと追求していました。違和感なくページをめくれるイラストレーションを描く人になりたくて、けれども、プロの人には『これは誰だ!?』とクレジットをチェックされたかった。爪痕を残してやろうという気持ちはなかったけれど、届く人には届け!と思いながら描いていました」

――その想いが届いたんですね。

荒井良二さん「はい、ありがたいことに。徐々に大きな広告の仕事が増えてきたんですけど、もともと僕は、人と人の間で上手く立ち回っちゃうというか、必要以上にバランスを取ろうとしてしまうタイプなんです。クライアント、ディレクター、いろいろな立場のいろいろな要望を受け止めすぎて、心身共に疲れてしまいました。でも悔しいから仕事は断らずにやっていたら、夜眠れなくなって、ご飯も食べられなくなっちゃった」

――そんなことが…。

荒井良二さん「心身ともにダウンしたのと同じタイミングで、絵本の依頼が来たんです。とはいえ、絵本を作ったことはない。そこで最初に何をやったかというと、僕の最初の記憶や、初めて見た映画はなにかを、全部文章にしていく作業。小学1年生のときに何を歌ったとか、すべてを書き出してから絵本を描き始めました」

――小さい頃の自分を、振り返った、と。

荒井良二さん「よし僕は、このノートに書かれている子どもに向けて絵本を描こう、と。それからですね、気持ちが楽になったのは。絵本を出版してから体調もよくなりました。ああ、こんなにも自分に向き合って、自分のことを考えていいんだ、って。気が楽になりました」

――他者に向き合うのが広告の仕事で、自分に向き合うのが絵本の仕事なのでしょうか。

荒井良二さん「キザな言い方だけど、絵本を描くときは、小さい頃の自分に会いに行くような気持ちでやっています。おーい、昔の僕、こんな絵本描いたんだけどどうかな?って、小学1年生の自分に話しかけながらやっています」

不自由なほうが、いい絵が描ける。

――こうしてお話をしながら、ABTを片手に次々と作品ができ上っていくのに驚いています。

荒井良二さん「僕にとって絵は、喋ったり、ご飯を食べたり、お風呂に入ったりする延長にあるもの。半分遊びで、半分仕事、どちらでもない感じで存在しています。もともと、予定調和じゃないものに面白さを感じるのでね。音楽のライブみたいに、絵というツールをもって、この瞬間の偶然を形にしたいんです」

――ABT を5本使いしたり、指を使ってぼかしたり…。ざ、斬新です!

荒井良二さん「これはケント紙だから、いい感じにインクが伸びたりにじんだりしてくれますね。ペンは1本しか使っちゃダメなんて決まってないですからね。5本でも、10本でも、たくさん持つほど描きにくくて困るでしょ? 絵って、困った方がいい」

――困った方がいい、のですか。

荒井良二さん「困った方がいいです(笑)。だって、いつも通りだと、自分がつまんないでしょう? 利き手じゃない手を使うのもいいです。あと、筆はなるべく使い分けずに1本でいくといいです。利き手は器用すぎるし、細筆は便利すぎるから、太い筆で困りながら頑張って描くのがいいんです」

――日ごろはどんな画材を使っていらっしゃるのでしょう?

荒井良二さん「いろんな画材をミックスして描きます。アクリル、ガッシュ、色鉛筆にマーカー、何でも使いますよ。紙きれをちょっと折りたたんで絵の具を塗りつけたりもします。あー、ちょっとやり過ぎちゃったなってときは、爪で絵の具や紙をこそげ落としたりしてね」

荒井さんの机。多種多彩な画材が所狭しと並んでいます。

――紙切れや手のひら、指も画材の一つなのですね。アトリエもなかなかカオスで素敵ですね。

荒井良二さん「このごちゃごちゃの空間で、立ったまま描いたり、腹ばいになって描いたりしています。僕はどうも机に座って”さあ描きます”って感じが苦手で。机を汚さない、服を汚さないでお行儀よくしてしまうと、そちらにエネルギーを奪われてしまう。それって、描きたい!というエネルギーがかわいそうだから」

荒井さんのアトリエ。大好きなスヌーピーも。床や机に飛び散った絵の具が荒井さんの創作へのエネルギーを物語っています。

寝る前の模写で

自分への過集中を、解放する。

――絵を楽しく描き続ける秘訣を教えてください。

荒井良二さん「絵を描くとき、日々ちょっとしたルールや”しばり”を作るということを、昔からやっています。今日は普段使わない絵の具だけ使ってみようとか、黒を使わないようにしようとか、3色だけ使おうとか。そうしないと、頭で学んだ“絵とはこういうもの”という枠組みから、幅が広がらない」

――こんなにキャリアが長い方でも、日々さまざまな挑戦を積み重ねているのですね。

荒井良二さん「絵を描くのにキャリアなんて邪魔なだけですよ(笑)。あとは、寝る前に黒の色鉛筆1本で模写をやります。名画の画集を見てね。早く寝たいから、なるべく短い時間、5分から10分で終わらせるんですが、意外と続いていますね」

――模写ですか。ちょっと意外なルーティンです。

荒井良二さん「例えばゴーギャンの絵を描いてみると、あれ、意外と面倒くさいことやってるなとか、絵を客観視できる。今の時代から見ると名画は『古典』ですが、当時は最先端でしょ。それを想いながらやるのが楽しいです。その時代に自分を憑依させて、追体験するというか」

――どんな書物を読むよりも、模写をするとその人のことが分かるんですね。

荒井良二さん「すごく短い短編を読むみたいな感じですね。模写って自分が書いたものじゃないから、僕じゃないところに行けるのがいいところ。1日中いーっぱい自分のことを考えて、入り込み過ぎていたのが、ふっとおろせます。はい終わった、はい寝ようって。そこで一度自分の電源を落とすんです」

――荒井さん流のクールダウンですね。

荒井良二さん「もう一つ楽しいのが、スケッチ。外国に行くとよくスケッチをするんですけど、色鉛筆を全部ポケットに入れて、おもむろに手を突っ込んで、パッと出た色で描くんですよ。”うわ~!よりにもよって蛍光ピンクかよ~!”ってこともあるんですが(笑)、その難しい色でうまくかけたらもっと楽しいです」

――遊び感覚でアートを楽しんでいるんですね。まさに「FUN ART」そのもの。荒井さんは「FUN ART」という言葉から、どんな印象を受けますか?

荒井良二さん「アートは学ぶものでなく、楽しむものであってほしいな。例えば、美術館に行くと、僕らってマジメだからまずご挨拶や年譜から読んじゃうでしょ? アートって聞くとなにやら勉強みたいに知識を学ぼうとするけれど、そうではなく、ただ自分を喜ばせるものであってほしいです」

インタビューを受けながら、ABTを縦横無尽にすべらせていく荒井さん。気がつくとスケッチブックの全ページにすばらしい作品ができていました。

――「FUN ART」を実践している方々に、メッセージをいただけますか?

荒井良二さん「体感的な印象だけど、絵を描く人って減っている気がします。美大志望者も減っているんじゃないのかな。絵って、人にとって大事な部分なのになぁ…。趣味でも絵を続けている人たちは、その大事なものを、大切にして生きている人なのかな、と思います。

絵を描くと、誰にも邪魔されない世界があることがわかりますよね。絵にはもともと正解も答えもありません。楽しめているならそれでいい。僕だって、職業だと思ってやっていません(笑)。好きだから、それだけで何十年も絵を描き続けているんだよ、ということを伝えたいですね」

Profile

荒井良二

イラストレーター、絵本作家。1956年山形県生まれ。日本大学芸術学部卒。1990年に処女作「MELODY」を発表し、絵本を作り始める。1991年に、世界的な絵本の新人賞である「キーツ賞」に『ユックリとジョジョニ』を日本代表として出展。2005年に、アストリッド・リンドグレーン記念文学賞をアジアで初めて受賞、絵本作家としてはセンダックに次ぐ二人目となる。その他、2008年『たいようオルガン』で第1回JBBY賞、『あさになったのでまどをあけますよ』で産経児童出版文化賞大賞、『きょうはそらにまるいつき』で日本絵本賞大賞など数々の賞を受賞。2022年国際アンデルセン賞画家賞の候補となっている。

公式Web https://www.ryoji-arai.com/

文/飯田 陽子

撮影/樋渡 創